发布日期:2025-07-06 03:05 点击次数:158

大众网记者 崔智琪 曹县报道

曹县城西北30公里,有座“安陵堌堆”,在堌堆脚下,有三个相距不过两三公里,呈“品”字型排列的村庄,刘岗、曹楼、伊庄。它们一前两后、相依相连,俨然一座天然的连环堡垒,这就是曹县大名鼎鼎的“红三村”。抗日战争时期,在共产党领导下,“红三村”的干部群众依托不到300人的地方武装,与九千多日伪敌人顽强战斗达128天,并取得保卫战的最后胜利。

抗日战争全面爆发后,中共山东省委就派员在刘岗建立了党支部。1939年2月,杨得志率八路军115师344旅挺进曹县西北,开辟鲁西南抗日根据地。同年7月,中共鲁西南地委成立,领导这一地区的抗日斗争。刘岗、曹楼、伊庄这三个村成为了指挥机关的办工、生活的大本营,也正因为如此,这三个村的命运从此休戚与共。

1940年9月初,八路军主力部队奉命北上,仅留下鲁西南地委机关和地方游击队,共计200余人继续坚持斗争。得知我军主力部队离开的消息后,盘踞在鲁西南的反动势力纠集了九千多的反动武装,从四面八方压向“红三村”。在这种情况下,“红三村”地委召开了紧急会议,决定设立三道防线,第一道防线范围内一百多个村庄,第二道防线二三十个村庄,第三道防线就是最后的“红三村”。“两百”对“九千”,面对数十倍于已来势汹汹的敌人,这绝对是一场实力悬殊的战斗。但在实地看过地形的子轩看来,地处鲁西南平原上的“红三村”根本无险可守。

面对强大的敌人,鲁西南地委领导地方武装英勇抗击,但终因众寡悬殊,根据地一天天缩小,最后只剩下刘岗、曹楼、伊庄三个村子和周围三、四华里的狭小地带。根据记载,当年为了利于固守,“红三村”都加深了旧寨壕,加高了旧寨墙。从寨内挖暗道与寨壕相通,以便出击。三个村之间挖有交通沟,方便兵力机动。

在抗日战争时期,人民军队普遍面临武器装备不足的困境。尤其是民兵、游击队等地方武装,装备水平更是相对薄弱,广大军民利用民间土法制造了各类武器,这些武器的名字也颇具特色。灵活的战术战法、五花八门的自制武器,为“红三村”保卫战打下了良好的基础。

1943年的秋天,日本侵略者对鲁西南革命根据地进行了一次毁灭性的大扫荡,长途奔袭,实行三光政策的一个铁壁合围。当时,敌人扬言要消灭鲁西南革命根据地,“铲平红三村”,“血洗”刘岗村。那时侵略者的最高指挥官叫多喜成一,他亲自发兵刘岗,手段极其残忍!日军突袭刘岗村后,抓住了近千名村民,严刑拷打,并逼迫村民进入到水坑之中,半蹲下,只许露出脑袋。就是这样的残酷折磨,村民们依然死守八路军的秘密。

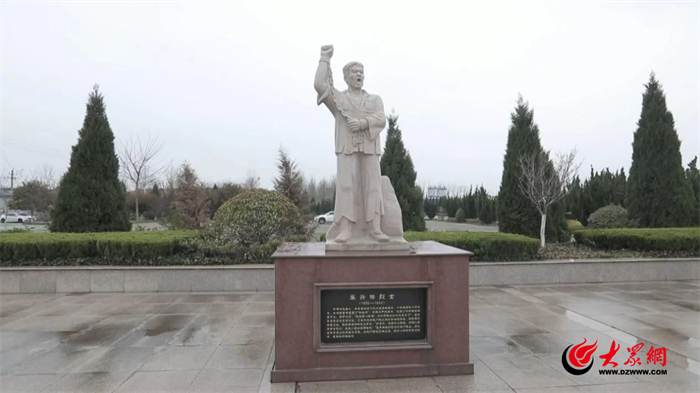

最后,眼看着村民一个个被杀,八路军后方供给部的一个保管股长秦兴体站了出来,他忍受着最严酷的刑罚,向侵略者高声反抗,他为了解救1000多名村民,义无反顾地献出了自己宝贵的生命,刘岗的水牢惨案持续了7天7夜,牺牲村民120多人,烧毁房屋400余间。

大水牢惨案发生在“固守三村”保卫战3年之后,通过这个事件,可以看出根据地军民,团结一心,共御强敌的坚定意志。“红三村”军民坚持抗日联防斗争,铸就鲁西南第一个红色堡垒,创造了军史上地方武装固守平原村庄、以少胜多的战争奇迹。

大众网记者 崔智琪 曹县报道 曹县城西北30公里,有座“安陵堌堆”,在堌堆脚下,有三个相距不过两三公里,呈“品”字型排列的村庄,刘岗、曹楼、伊庄。它们一前两后、相依相连,俨然一座天然的连环堡垒,这就是曹县大名鼎鼎的“红三村”。抗日战争时期,在共产党领导下,“红三村”的干部群众依托不到300人的地方武装,与九千多日伪敌人顽强战斗达128天,并取得保卫战的最后胜利。 抗日战争全面爆发后,中共山东省委就派员在刘岗建立了党支部。1939年2月,杨得志率八路军115师344旅挺进曹县西北,开辟鲁西南抗日...

大众网记者 崔智琪 曹县报道 曹县城西北30公里,有座“安陵堌堆”,在堌堆脚下,有三个相距不过两三公里,呈“品”字型排列的村庄,刘岗、曹楼、伊庄。它们一前两后、相依相连,俨然一座天然的连环堡垒,这就是...

5月30日,上海银行联合外汇交易中心在外滩15号大楼成功举办“新形势下企业汇率避险研讨”活动。本次活动聚焦全球经济格局演变下的中国企业汇率风险管理议题,来自上海、深圳、浙江、江苏地区制造、贸易、科创等...

社保卡里确实藏着一笔“隐形存款”,即社保卡金融账户中的资金,若不激活该账户,这笔钱将永远无法领取。以下是对这一问题的详细分析: 一、社保卡金融账户的作用 社保卡金融账户是社保卡的一个重要组成部分,它相...

这个春天,一场令人震撼的“光影盛宴”正在点亮“湾区之心”。 1月22日开园至今,“光耀神州 华彩湾区”2025年粤港澳大湾区灯会(以下简称“大湾区灯会”)吸引省内外游客约50万人次入园赏灯,展期68天...